5个月前,杨匏安广州旧居开放,一位在广州共产党发展历史中留下不可磨灭足印的英烈,重新回到更广大的公众视野中,为此而付出辛勤劳动的有一批“三师”专业志愿者。今天,是国家烈士纪念日,我们仍然记得越华路的杨家祠吗?不能忘却!不能忘却的还有在粤北深林中传播马克思主义的理论家,《资本论》在中国山区的小村庄有了大讲坛,冒着生命危险授课的教授们:王亚南、李达、梅龚彬和郭大力。没有忘却,今天在坪石,广东省建筑研究设计院30多名专业志愿者,正在以专业志愿者的行动,与乐昌、坪石的干部群众,共同努力整理武阳司村,用实际行动纪念烈士,纪念为争取民族独立和人民怎样幸福而奋斗的前辈。在2019年的国庆节,广东迎来唤起烽火读书坚守抗战必胜的华南教育历史研学基地的开放,是广东省“三师”专业志愿者行动者贡献智慧,乐昌市委市政府不懈努力的硕果。

图为广州杨家祠杨匏安旧居中杨匏安的塑像。(作者拍摄于2019年9月30日国家烈士纪念日。)

1.《梅龚彬回忆录》中“坪石教书生涯”

回顾坪石这几位教授在抗日战争的烽火中的岁月,令人肃然起敬。《梅龚彬回忆录》中“坪石教书生涯(1942.1-―1945.10)”是重要的一节,重温一下梅龚彬教授在坪石的授课回忆:

1941年底,我在桂林接到王亚南从坪石寄来的信,得知中山大学决定聘用我,立即向李济深辞别,赶赴坪石报到。当时,王亚南是中山大学教授,还担任经济系主任。按常规,大学是在暑假前发出聘书的,我却在寒假前接到聘约,除了老朋友王亚南大力帮忙外,蒋光鼐为我写给中山大学校长许崇清的推荐信,肯定发挥了作用。

按聘约,我从1942年1月起在中山大学法学院经济系任教授,承担经济政策和西洋经济史两门课程的讲授。我抓紧寒假时间突击编写讲义,新学期一开始就登上了讲台。

在教书之余,萦系在心的是我的组织关系问题。廖承志被捕后,我日夜盼望着新的联系人前来和我接头,可是,一直未见党组织派人来粤北找我。我想,组织上暂时不派人来,就是要我在中山大学扎下根,长期坚守岗位。在校教好书,广交朋友,就是我的任务。当时校内国民党、三青团的活动很猖獗,我团结那些倾向进步、学识渊博的教授,在抗战时期粤北僻壤极为困难的条件下搞好教学,这样就能以正压邪,使不学无术的反动教授相形见绌。进步教授在学生中有威望、受欢迎,反动分子无法排挤我们。

在坪石,除了努力教好书外,[1]我还经常举办讲座和召开座谈会,分析和议论时局,解答大学生对中国和世界反法西斯战争时局最关心的问题,帮助他们消除恐惧心理,鼓励他们抓紧时间刻苦学习。

我在坪石落脚之后,就写信告诉远在上海的妻子龚冰若。不料,她接到信后,立即带着我的老岳母以及4个孩子千里迢迢来到粤北山区小镇。我们全家在1942年“五一”节团聚了。家人的到来使我喜忧交加。高兴的是颠沛半生之后总算能和家人共享天伦之乐了;担忧的是我的微薄收入难以维持一家七口的日常开销。我理解妻子的苦心。她不愿在上海受日寇的奴役,更不愿让孩子受日本帝国主义的奴化教育。坪石的生活再艰苦,她也要穿越敌人的封锁线跋山涉水来到我的身边。妻子很体谅我,帮助我挑起家庭生活的重担,让我集中精力做好学校里的各项工作。为贴补家用,她变卖了从上海带来的衣物,并不顾山道崎岖,到几十里外的湖南省宜章县一所中学去教英语。我的老岳母操持全部家务。由于她老人家精打细算,量入为出,使全家日子过得挺舒坦。

中山大学的学生大都来自沦陷区,对他们理应倍加关怀和爱护。我家的经济虽然不宽裕,可餐桌总是向学生开放的。学生们常来我家研讨学术问题和议论国际国内时局,往往一谈就是几个小时,到了开饭时间总有两三位留下来用餐。老岳母是个热心肠的人,见到青年们享用她亲手烹制的粗茶淡饭时,脸上总是露出慈祥的笑容。她也在为革命做贡献,虽然老人家自己并不知道。川流不息的学生使我的茅舍充满了生气。

1944年,王亚南应厦门大学之聘而离开坪石去江西赣州,我接替他的经济系主任职务。当时,日本帝国主义为打通大陆交通线而疯狂进攻粤汉线,中山大学面临疏散问题,我这位新上任的系主任,第一件工作就是安定经济系师生的情绪并组织有条不紊的疏散。

1944年秋,进攻粤汉铁路线的日寇已逼近坪石。为打消人们的恐惧感,我在一次法学院召开的座谈会上作中心发言。我分析了华南抗战的形势,指出日本帝国主义侵略军尽管气势汹汹,却存在着兵力不足的根本困难。我说,日寇的兵力只能用于进攻交通线,而我们反倒有了回旋余地。这篇发言稿被高素文拿去,发表在赣州的《正气日报》上。

年底,坪石沦陷前,中山大学师生分东西两路疏散。东路去兴宁、梅县;西路去连县。我和法律系主任薛祀光教授选择了西路。因为我们的家属几个月前疏散去临武,而广东省的连县和湖南省的临武县是毗邻的。至此,我结束了坪石的教书生涯。

1944年下半年,我曾去过韶关一次,是张克明来信邀我去谈心的。张克明原在东江工作。曾因抗日活动而被国民党顽固派逮捕。我得知张克明被捕的消息后,即托蒋光鼐设法营救。张克明获释后,离开东江来到韶关,在广东省教育厅工作。他在反动分子黄麟书(教育厅长)手下工作,处境困难,心情很不舒畅。张克明的感受,我是完全能够理解的,因为我在重庆时也尝过这种味道。我鼓励他顶住,目前应为坚守岗位而忍耐,遇到机会就赶快离开。

1945年春节我是在临武家中度过的。春节过后,我和薛祀光等从临武步行一百多里山路赶到连县。当时,日寇的威胁尚未解除,山路时有土匪骚扰,幸好途中未遇意外,没有耽误授课。到达连县后,中山大学教务长邓植仪指定我担任法学院连县分院主任。连县的办学条件比坪石还差。但条件再差也不能糊弄学生。在我们的精心安排下,复课后,不仅补上了因疏散而造成的缺课,而且基本上保证了本学期的正常教学进度。

9月,抗战胜利,举国欢庆。我的妻子盼望着我回家看看,我却留在连县招生。10月,我和薛祀光被学校派往广州石牌,[2]参与接收原属中山大学法学院的校舍,并负责安排修缮。

年底,我的家属也来到了广州。由于我没有尽到对家庭应尽的责任,在妻子面前深感内疚,感谢她对革命工作的支持和生活上对我的谅解和照顾。

图为《梅龚彬回忆录》,团结出版社,1994年出版。

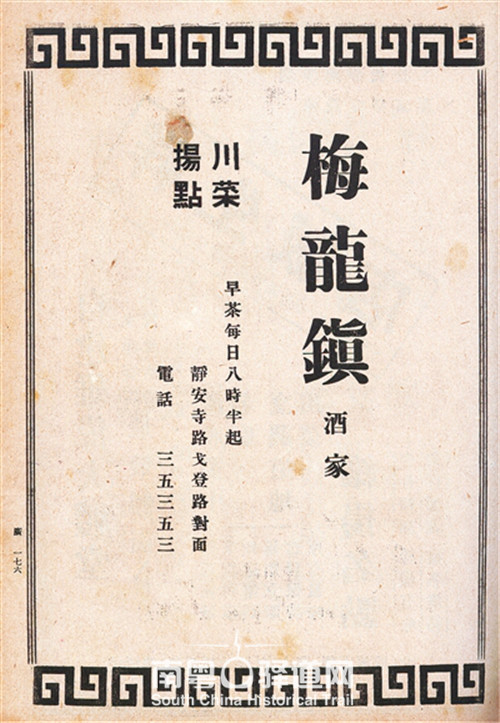

图为龚若冰在赴坪石前,在上海与影星吴湄开设的“梅龙镇酒家”广告,该酒家是抗日救亡文化界人士的秘密聚集地。

梅龚彬先生在中大生活了五年半,他回忆到,中大是自己连续工作时间最长的怀有极其深厚感情的单位。梅龚彬先生离开中大后前往澳门,1949年国庆登上天安门城楼见证开国大典,他写到:

9月21日,具有伟大历史意义的中国人民政治协商会议第一届全体回忆隆重开幕。我作为首届政协代表,亲聆伟大领袖毛泽东主席庄严宣告“占人类总数四分之一的人从此站起来了”的洪亮声音,顿时心潮澎湃,热泪盈眶。回顾从五四运动到新中国即将诞生的30年新民主主义革命经历,我和全体与会代表一样,对伟大祖国的光辉前程充满信心。中国人民政治协商会议第一届全体会议结束后,我被任命为政协全国委员会副秘书长,协助秘书长徐冰处理政协的机关事务。

9月30日夜晚,想到翌日在天安门城楼上参加毛泽东主席主持的开国大典,想到五星红旗将在天安门广场冉冉升起,兴奋得彻夜不能成眠,望着北京饭店窗外的星空,我等着曙光降临。

2.李达的《社会学大纲》

再看一看李达抵达坪石之前的论著,可以理解李达在武阳司村的授课内容。1939年李达出版了《社会学大纲》,在序中写到:

中国社会已经踏进了伟大的飞跃的时代,我无数同胞都正在壮烈的牺牲着,英勇的斗争着,用自己的血和肉,推动着这个大飞跃的实现,创造着这个大时代的历史。这真是有史以来空前的大奇迹!可是,战士们为要有效的进行斗争的工作,完成民族解放的大业,就必须用科学的宇宙观和历史观,把精神武装起来,用科学的方法去认识新生的社会现象,去解决实践中所遭遇的新问题,借以指导我们的实践。这一部《社会学大纲》是确能帮助我们建立科学的宇宙观和历史观,并锻炼知识的和行动的方法的。因此,我特把这书推荐于战士们之前。

李 达

民国二十八年四月

图为《社会学大纲》,李达著,1939年出版,第四版,2017年再版。

3.郭大力为王亚南译著《欧洲经济史》写的序

王亚南执教中大之前,与郭大力合译的《资本论》刚出版不久,1935年他出版了译著《欧洲经济史》,郭大力为他写序,两位的学术友谊是深厚的,郭大力为王亚南1934年写的“序”照录如下:

亚南译乃特《欧洲经济史》,历时一年余,至第二篇第十一章,将出国,嘱我将未译的四章续完。我把它译完了,乃为之序。

《书洪范》八政,“一曰食,二曰货。”《汉书传叙》亦云:“厥初生民,食货为先。”这样看,经济的问题,并不是自古以来就为人所轻视的。徒以历来士大夫奉传统的儒家思想,讳言利,经济的历史,几乎没有人过问。

鸦片战争终于把中国旧思想的堡垒摧毁了,国人始渐觉有讲求富国策的必要。经济上种种新的设施,先后模仿着成立了。斯密的伟大著作,亦很典雅的译成了汉文。但当时的人,把这些当做“危败之后”的救亡策,学的研究是谈不上的。斯密虽处处告诉人有研究经济史的必要,但这种研究迄未能发达。

在我国,经济史研究的发达,严格说,是唯物史观思想流入以后的事。按照唯物史观的说明,适合于物质生产力一定发展阶段的生产关系的总和,是法律政治与思想那种种上层建筑的真基础;前者的变化,会使后者或速或徐的发生变化;所以,社会的意识形态,须由物质生活的矛盾,由社会生产力与生产关系之现实的冲突来解释。这种思想,以最大的冲动力,要取一切旧有的思想而代之。在这种思想的冲动下,经济史的研究能为人所深深注意,乃是当然的。

人类社会历史的进行,有一定的法则与顺序,这已经成为一个没有疑问的真理。因为历史是循多方面进行的杂多的事实之系统的记载与说明,所以历史研究者应具有一种确定的历史哲学,亦是人所共知的只知搜集事实而不能探明历史上各种事实的关系的人,严格说,不能说是真正的历史家。

但我不是说,这种搜集者,对于历史的研究,是没有贡献的。他们的功绩,和历史哲学家的功绩,是一样的。我不过说,他们若能具有一种历史哲学来贯通那零碎的历史事实,他们所能有的成功,必较大于他们现今所有的。

不仅如此。我还觉得,一个没有公式的内容,从许多方面看,都比一个没有内容的公式更有价值。自唯物史观的经济进化的公式输进以来,研究者们太注意公式了。他们把经济现象看得太单纯了,把经济的发展看得太机械了。似乎经济史研究的工作,就止于套现成的公式,而表面上与公式不相容的事实是无须过问的。这是一个何等重大的误谬。不幸,这个重大的误谬,便发现与我们以求真为职志的人中间。中国经济史的研究尚不能有可观的成绩,固由于研究时间的短促,但套公式的习惯不除,研究的成绩决不会有可观的一日。我们应注意公式,尤应注意表面上与公式不能相容的事实。合于真理的公式,必能合于事实。注意表面上不与公式相容的事实,不是背叛公式,其结果乃是加强公式的力量。

总之,无论作为思想的根据抑当做未来行动的方针,经济史的研究都是重要的。任何一种学问的目的,皆在于使表面上无关系的事实关联起来,使表面上不联贯的事实联贯起来。经济史的研究的目的,亦是这样。一种确定的历史哲学,进言之,一种有概括性的历史进化观,当做贯通历史事实使它们发生关系的手段,是必要的。但我们,直接所求于历史,不是这种手段,而是历史的本身。我们若以历史为预料未来的手段,历史哲学便不过是手段的手段。

像著者序中所自白,这部《欧洲经济史》的目的,不在于介绍任何一种根本新的哲学。著者虽承认历史的联续性,知道工具是进步最重要的动力,大体说来,不能说是没有历史哲学,但本书最重要的特色,还是对于数千年以至今日欧洲经济生活上的事实,有扼要而精密的叙述。

“他山之石,可以攻玉。”这部《欧洲经济史》,对于以不同方法研究中国经济史的学者,或不止有仅小的帮助吧!

郭大力

一九三四年十二月

图为《欧洲经济史》(美)乃特(Knight)等著,王亚南译,2016年翻印。

“知史爱国”,在新中国成立70周年国庆节到来之际,借用1964年国庆节,时任全国政协副主席陈叔通,赋赠时任全国政协副秘书长的梅龚彬夫妇的诗告慰曾经的“坪石教授”:

昌明运会同欢跃,淡泊生涯自宠珍。

难得妇贤兼校职,外家有母侍昏晨。

注释:

[1] 据梅龚彬的学生回忆,梅龚彬经常在课堂上讲马克思主义政治经济学原理和社会发展史,很受欢迎。

[2] 中山大学的校址原在石牌。1952年,院系调整时,中大迁出,石牌校址划归华南工学院(今华南理工大学)和华南农学院(今华南农业大学)。

(版权所有,未经授权不得转载。本站所刊文章仅为作者观点,不代表本站立场。)

责任编辑:周文娟